شملت هذه “النقلة النوعية” شخصياتٍ بارزةً ومؤثرةً أعربت عن دعمها لفلسطين. فعلى سبيل المثال، يشير إنجلرت إلى أن “الأشخاص داخل الخدمة المدنية – مثل موظفي الدولة – قد بدأوا بأشكال من العصيان، حتى بدأ بعضهم يستقيل أيضاً”.

ومن بين الأمثلة الأخرى السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز الذي شكك في المساعدات غير المشروطة المقدمة لإسرائيل، والسيناتور الأمريكية إليزابيث وارن التي أعلنت هي نفسها أنه: “لا يجب الاستمرار في تقديم الشيكات الفارغة لنتنياهو“. الأمرُ نفسه ينطبق على المدير السابق لوزارة الخارجية جوش بول الذي استقال عقب تسليم الأسلحة إلى الدولة اليهودية، كما استقال كريغ مخيبر مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في نيويورك. وفي إسبانيا، علقت بلدية برشلونة علاقاتها مع إسرائيل بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، كما دعت وزيرة الحقوق الاجتماعية إيوني بيلارا الاتحاد الأوروبي لمعاقبة إسرائيل. وكانت آخر ردات الفعل هذه ما قام به رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي أعلن في 9 آذار 2024 أنه سيقترح اعتراف البرلمان الإسباني بالدولة الفلسطينية. وفي أيرلندا أعلن رئيس الوزراء ليو فارادكار أيضاً أن حكومته ستؤيد الاعتراف بدولة فلسطين. وفي هولندا أصدرت محكمة هولندية حكماً ضد الحكومة وأمرتها بوقف تسليم قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز F-35 التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي. وفي فرنسا أعربت وزارة الخارجية عن الإحباط من تعامل الرئيس الفرنسي مع الحرب الدائرة.

ونتيجة لهذا فقد تم تعميم القضية الفلسطينية، التي كان يُنظر إليها غالباً باعتبارها قضية هامشية في السياسة الغربية – في الاتجاه السائد – الأمر الذي أدى إلى خلق نطاقٍ واسع من الدعم يتجاوز الحدود الإيديولوجية التقليدية.

ارتفاع زخم حركة المقاطعة (BDS) وردود الفعل العنيفة

تأسست حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عام 2005، بهدف ممارسة الضغط الاقتصادي والسياسي على إسرائيل لإعادة النظر في سياسات الاضطهاد والفصل العنصري التي تنتهجها تجاه الفلسطينيين. يتضمن جانب المقاطعة قيام المستهلكين بتجنب المنتجات والخدمات المرتبطة بإسرائيل، أما إجراءات سحب الاستثمارات فتعني دفع المؤسسات والشركات إلى سحب استثماراتها من إسرائيل. وتهدف جهود العقوبات إلى الضغط على الحكومات لفرض قيود اقتصادية وسياسية على إسرائيل لردعها.

لقد حققت حركة المقاطعة (BDS) العديد من النجاحات حتى قبل السابع من تشرين الأوّل 2023. إذ كانت حملاتها المستهدفة قد أدت إلى خروج شركات متعددة الجنسيات مثل Veolia وOrange وG4S وجنرال ميلز وCRH من السوق الإسرائيلية. كما هي الحال مع بنك إتش إس بي سي وصندوق الثروة السيادية النرويجي اللذان سحبا استثماراتهما من شركة إلبيت – أكبر شركة لتصنيع الأسلحة في إسرائيل. إلّا إنّ هذه الشركات والمؤسسات المعنية تشير دورياً إلى المخاوف التجارية أو التنظيمية باعتبارها الدافع الأوّل وراء قراراتها . في حالةٍ مماثلة يبدو صعباً قياس مدى تأثير حملات المقاطعة على قرارات مجالس إدارة هذه الشركات في سحب استثماراتها. فمثلاً، حتى عندما صرحت شركة NSWF علناً بأن دور شركة “إلبيت” في تأمين المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية دفعها إلى سحب استثماراتها، إلّا إن هذا الإعلان لم يشر بصراحةٍ إلى حركة المقاطعة.

ومع استمرار القوات الإسرائيلية بتدمير قطاع غزة عسكرياً في الأشهر التي تلت عملية فيضان الأقصى، تزايد الزخم الشعبي في الغرب للمطالبة بالانفصال عن إسرائيل تجارياً ومالياً. فعلى سبيل المثال، قام عدد من صناديق التقاعد العالمية بسحب استثماراتهم الإسرائيلية، فيما ساهم قيام صندوق التقاعد النرويجي ببيع ما يقارب نصف مليار دولار من سندات الحكومة الإسرائيلية لوكالة “موديز” بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل لأول مرة في تاريخها في شباط من هذا العام بحسب ناشطين في منظّمة “الصّوت اليهودي من أجل السّلام”. من الصعب إذن تحديد طبيعة العلاقات الناشئة بين الشركات وردود أفعالها، والجزم حقيقةً بما إذا كانت هذه التحركات قد استندت فعلاً إلى حسابات تجارية مفادها أن الدولة التي تخوض حرباً ليست بيئة آمنة للاستثمار، أو إذا كانت مرتبطة بالمخاطر الأخلاقية أو الضرر لسمعة الشركات؛ إذا تم اعتبارها شريكة بتمويل المذبحة التي ترتكبها إسرائيل ضد سكان غزة وسياسات الفصل العنصري في الضفة الغربية – أو ربما مزيج من الاثنين معاً.

وإذا كانت الدوافع غير واضحة ههنا، فإنّه يمكن تحديدها في حالات أخرى. ففي شباط 2024 قامت الحكومة الطلابية في جامعة كاليفورنيا – ديفيس بالتصويت على حظر وتقييد جميع ميزانيتها (البالغة 20 مليون دولار) من الإنفاق على “شركات متواطئة في الاحتلال والإبادة الجماعية” أي شركات مثل ماكدونالدز، وشركة الحمص الأمريكية “صبرا” وستاربكس وإير بي إن بي وديزني وشيفرون.

وعلى وجه الخصوص، أصبحت شركة ستاربكس رمزاً لحركة المقاطعة بعد أن رفع مجلس إدارة الشركة دعوى قضائية ضد “نقابة عمال ستاربكس المتحدة” التي تضم حوالي 360 متجراً و9000 موظف، بسبب منشور على X (تويتر سابقاً) في 9 تشرين الأول أعرب عن “التضامن مع فلسطين“. كما وأصبحت ماكدونالدز هدفاً للمقاطعة بعد أن أعلنت الشركة التابعة لها في إسرائيل تقدمة آلاف الوجبات المجانية إلى عناصر جيش الدفاع الإسرائيلي. إلاّ إنّ للمحللين رأيٌ آخر، إذ يعتبرون أنّ حملة المقاطعة ضد ستاربكس لم تلقَ سوى نجاح ضئيل التأثير. وهذا ما عززته تقارير لاحقة تفيد بأن “مجموعة الشايع” وكيلة ستاربكس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت تخطط لخفض 4% من قوتها العاملة في جميع أنحاء المنطقة “نتيجة للظروف التجارية الصعبة خلال الأشهر الستة الماضية.” وفي نفس الوقت أبلغت ماكدونالدز عن تأثير سلبي “ملموس” على أعمالها في الشرق الأوسط، على الرغم من أن المنطقة لا تشكل سوى 5% من أعمال الشركة العالمية.

لم تأت هذه الجهود وحدها، إذ اتخذ عدد متزايد من النقابات العمالية على مستوى العالم خطواتٍ تابعةٍ لإعلان تضامنهم مع فلسطين. وشمل ذلك عمال الموانئ في دولٍ مثل الولايات المتحدة وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا واليونان ممن رفضوا التعامل مع المعدّات العسكرية المتجهة إلى إسرائيل. وفي الشهر الماضي في الهند رفض العمال في 11 ميناء التعامل مع أي سفن شحن تنقل الأسلحة إلى إسرائيل بناء على اقتراحٍ من أحد كبرى النقابات العمالية في البلاد. لم يقتصر الأمر على العمّال في الموانئ وحسب، ففي القطاع التعليميّ أيضاً كان عدد كبير من الأكاديميين قد دعا إلى قيام مؤسساتهم بقطع علاقتها مع الجهات الأكاديمية الإسرائيلية في ظل الصراع المتصاعد في غزة.

من جهةٍ أخرى حاول بعض المشرّعين الأمريكيين والأوروبيين درء الانتقادات العامة مؤقتاً من خلال فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرّفين في الضفة الغربية. على الرّغم من أنّ الضغوط الدولية المفروضة على الدولة الإسرائيلية ما تزال غير مستساغة سياسياً بالنسبة لمعظم الحكومات الغربية.

بناء شبكات مقاومة وسط ردود الفعل العنيفة

على الرغم من الدعم المتزايد لأهداف حركة المقاطعة، إلا أنها لم تثبت فعاليتها في ردع إسرائيل عن هجومها الدموي على غزة – والذي وصفته محكمة العدل الدولية بأنه يشكل إبادة جماعية. كما أن التضامن المتزايد الداعم للفلسطينيين لم يدفع أقوى حلفاء إسرائيل – الولايات المتحدة – إلى الامتناع عن الاستمرار في تزويد الحملة الإسرائيلية بالسلاح ولا عن استخدام حق النقضّ على قرارات مجلس الأمن التي دعت إلى وقف إطلاق النار.

إنّ نظرةٍ سريعةٍ على تاريخ حركة المقاطعة يكشف التحديات الطويلة التي واجهتها منذ تشكلها، إذ سعى صنّاع السياسة الغربيون إلى مواجهة حركة المقاطعة بشكل مباشر لسنواتٍ طويلة. ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، ومنذ عام 2014، تم طرح ما يقرب من 300 مشروع قانون في مختلف الولايات الأمريكية لمحاولة الحدّ من التحركات المتعلقة بحركة المقاطعة. واعتباراً من آذار 2024 تمّ إقرار من هذه القوانين في 38 ولاية أمريكية، وبالمثل فقد حاول المشرعون في المملكة المتحدة تقويض النشاط القائم حول مقاطعة إسرئيل.

إن الموقف التشريعي، إلى جانب الحملات العامّة التي تصنف أنصار حركة المقاطعة على أنهم معادون للسامية، قد عزز مناخاً عدائياً وردع الحلفاء المحتملين وألقى بظلالٍ من الشك على نوايا الحركة وشرعيتها، وبالتالي أثر على فعاليتها وانتشارها. ولم يسلم حتّى الطلاب والأكاديميين الذين تظاهروا من أجل فلسطين، إذ أصبحوا هم أيضاً – في الكثير من الأوقات – أهدافاً للانتقام في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا.

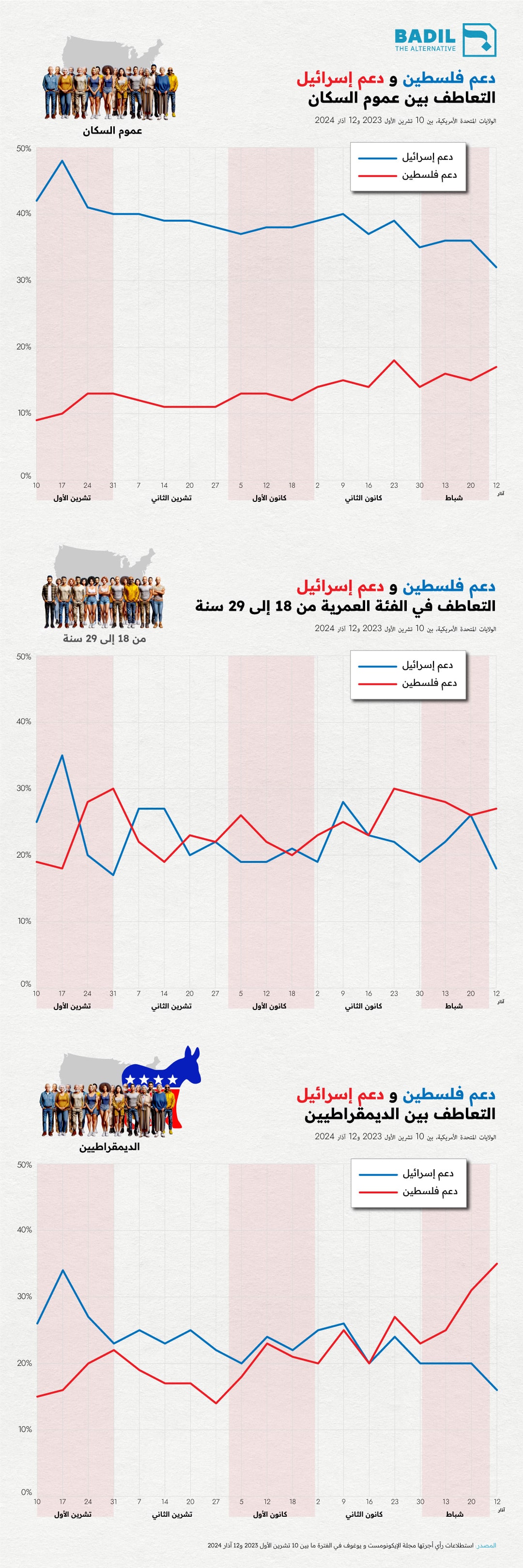

لا يمكن عدم الاعتراف بالنشاط المتصاعد الدّاعم لفلسطين في ظلّ هذه السياقات المتناحرة إلّا أنه ما يزال ضئلاً نسبياً مقابل دعم إسرائيل الأكثر رواجاً في المجتمعات الغربية. ويتجلى هذا التفاوت في الرأيّ العام والتمثيل الإعلامي والخطاب السياسي، مما يحدّ من فعالية الدعوة والمناصرة للفلسطينيين في هذه المجالات.

ومع ذلك فقد أتاحت التعبئة الشعبية الحالية فرصة للناس لأن ينتظموا محلياً ووطنياً ودولياً. وكما يشير إنجلرت: “قام النشطاء بإنشاء هياكل تنظيمية قوية، مثل اللجان والشبكات، والتي لا تعزز أسساً متينة للمناصرة فقط، بل توفر أيضاً منفذاً بنّاءً للناس للتعبير عن مخاوفهم والمشاركة بنشاط في الحركة.”